Natalia Bouzas Di Lorenzo

Maestra. Licenciada en Ciencias de la Educación. Formada en danza contemporánea y en la técnica Segni Mossi (Italia). Actualmente trabaja en una escuela de práctica y en el Instituto de Formación en Servicio como formadora en Expresión Corporal.

Luego de estos dos años de pandemia, afortunadamente se acabaron las distancias y el tapaboca. Los cuerpos de maestros y maestras se hacen presentes. Nuevamente nos debemos repensar como seres corporales en el espacio escolar. Cuando hablamos de corporeidad en general y de corporeidad en una institución educativa, no solo estamos haciendo alusión a la importancia de trabajar y llevar a cabo talleres específicos de Expresión Corporal. También hacemos referencia a que los docentes puedan repensarse como seres corporales con una historia escrita en su cuerpo así como una determinada “postura” que los constituye.

De esta manera les invitamos a reflexionar sobre algunos aspectos:

→ ¿De qué forma está presente mi cuerpo en la planificación de mis clases?

→ ¿Cómo me paro frente a los niños y niñas cuando trabajo matemáticas, por ejemplo?

→ ¿Doy lugar a los sentidos en ciencias?

→ ¿Evoco sensaciones que ayuden a mis alumnos a comprender mejor un contexto histórico?

→ ¿Cuál es la disposición espacial del cuerpo de mis estudiantes en el aula?

→ ¿Exploro distintos lenguajes artísticos para establecer un vínculo más creativo con la palabra?

En este artículo pretendemos acercarnos a algunas de estas temáticas, exponiendo reflexiones teóricas y una propuesta didáctica.

Repensar la conciencia corporal cambia la postura docente y, por consiguiente, la configuración didáctica de sus propuestas

Varios autores han nutrido estas reflexiones; en este trabajo queremos destacar a Rossi (2006), quien fundó la Scuola Río Abierto en 1982.

Apasionado estudioso de la música, su obra se basa en el movimiento como expresión del potencial humano y oportunidad de crecimiento interior. En el libro La Vida en movimiento..., publicado en Italia, Argentina y Rusia, expone su visión del trabajo corporal como instrumento de conocimiento y transformación. Específicamente nos detendremos en el análisis del prefacio, titulado “La integración psicocorporal”, y del capítulo 2, titulado “La postura del cuerpo y su transformación”.

En el prefacio, el autor desarrolla la idea de ser integral rescatando la unidad fundamental de nuestra realidad humana, y trata de desactivar la separación cartesiana de cuerpo y mente colocando en su lugar el concepto de integralidad. De esta manera, si hablamos del malestar o del cansancio corporal tenemos que tener en cuenta que no es solo físico o mental. Una situación incómoda se manifiesta en todo nuestro ser psicocorporal.

Señala la dicotomía existente entre el cuerpo y la personalidad o el personaje que vamos adoptando como una “carrocería” que nos permite subsistir en el mundo en que vivimos.

Pero esta “carrocería” no es mala, sino que es una respuesta creativa del cuerpo ante la vida; por eso la importancia de no juzgar, sino autoobservarse. Cuando ideamos una propuesta de enseñanza para trabajar con los estudiantes, estamos poniendo en juego toda nuestra corporeidad. Recuperamos el concepto de configuración didáctica desarrollado por Litwin (2000) y lo resignificamos como la manera particular que cada docente tiene de generar propuestas desde su integralidad corporal.

La configuración didáctica única que cada docente elabora, a su vez está embebida de los cuerpos de niños y niñas para los cuales se genera la propuesta. Podemos decir que es el resultado de una red microcósmica y macrocósmica de relaciones sistémicas de cuerpos que aprenden y que enseñan en un continuo flujo de movimiento.

Pero entonces, ¿cómo empiezo a integrar esta perspectiva en mis clases?

Un concepto clave, que proviene del campo de la Expresión Corporal y que entendemos es fundamental tener en cuenta en la planificación de propuestas que involucren esta perspectiva corporal, es el de sensopercepción. Les proponemos considerar este concepto como punto de partida de cualquier actividad.

Tomar contacto con él nos permitirá repensarnos como creadores en el aula.

El concepto de sensopercepción tiene mucho que aportarle a la toma de conciencia de nuestra corporeidad. Nos invita al encuentro con la sensación y la percepción en la planificación de una propuesta didáctica.

Stokoe (1997) es quien desarrolla este concepto como eje fundamental en el trabajo metodológico de la Expresión Corporal. Señala el trabajo sensoperceptivo como el punto de partida para profundizar conscientemente sobre la imagen corporal y la afectividad, para adquirir una mayor sensibilidad en general. Pueden así surgir imágenes constantemente renovadas que hacen al enriquecimiento de la propia experiencia.

«Más allá del caso puntual de los artistas, profesionales y técnicos, todas las personas estamos capacitadas para entrenar nuestra facultad sensoperceptiva, tanto del mundo que nos rodea como de nuestro interior. Es posible entrenar la capacidad de percibir la forma de nuestros huesos, los espacios entre las articulaciones, el peso que sustentan, los apoyos, distancias y formas del cuerpo en quietud y en movimiento. Y podemos llegar a discernir las modificaciones en el tono muscular, los cambios de temperatura y otras sensaciones que estas actividades de registro desencadenan.» (Kalmar, 2005:43-44)

Se trata entonces de un conjunto de prácticas metódicas hacia el conocimiento de uno mismo y el desarrollo de un lenguaje corporal propio. Este lenguaje corporal propio o esta búsqueda interior de la propia danza se producen a partir de distintos sistemas sensitivos.

Se hace referencia al conjunto de receptores sensoriales formados por órganos terminales sensitivos especiales distribuidos por la piel y las mucosas, que reciben los estímulos de origen exterior: frío, calor, presión, dolor y todo lo recogido por el tacto.

Sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí. Se encuentra en las articulaciones y alrededor de ellas. Nos permite conocer el estado o la situación de nuestro cuerpo a nivel muscular, articular, óseo y segmentario en general.

La búsqueda se basa en mantener estas vías de comunicación abiertas entre lo externo y lo interno del propio cuerpo.

A continuación exponemos una propuesta sensoperceptiva interdisciplinaria para cuya elaboración fue necesario poner en juego los dos sistemas sensitivos.

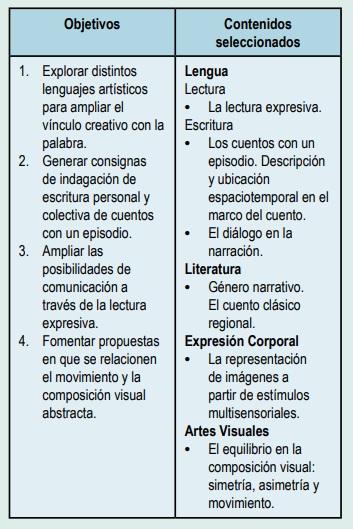

La propuesta se llevó a cabo en el marco de las actividades de la semana del libro de este año 2022, dentro del Área del Conocimiento de Lenguas y del Área del Conocimiento Artístico (cf. ANEP. CEP, 2009). Específicamente interpela los campos de Lectura, Escritura, Literatura, Expresión Corporal y Artes Visuales. Fue pensada para un tercer grado, pero perfectamente puede ser extrapolada a segundo y cuarto grado haciendo los ajustes pertinentes. Junto al concepto de sensopercepción, esta propuesta está atravesada por el concepto de sinestesia. Llamamos sinestesia a la cualidad en un ser humano cuando es capaz de oír colores, de ver sonidos o de apreciar texturas si saborea algo. Podemos decir que los artistas desarrollan esta condición al máximo, y Kandinsky (2018) es uno de los mayores exponentes de la misma.

1

Se comenzó a partir de la lectura de distintos cuentos del libro Perico, de Juan José Morosoli. Identificamos las características generales de cuentos con un solo episodio así como las particularidades del paisaje en las que se enmarcan.

2

Desde la Literatura trabajamos con el texto de Morosoli (2014) titulado “La geografía”, para lo cual previamente preparamos una bitácora olfativa de distintos yuyos y plantas. Luego de clasificarlas y de jugar a identificarlas con los ojos cerrados, pasamos a la lectura del cuento.

3

En otra instancia, la actividad se centró en la siguiente propuesta corporal sensoperceptiva extraída del libro Espiritualidad natural..., de Laia Monserrat. Se podía realizar en el salón de clase sentados en su silla o en el suelo con almohadones formando un círculo.

«Cierra tus ojos y respira profundamente. Siente que te vas calmando y que estás sentado muy a gusto y feliz aquí. Imagina que tu globo personal se expande cada vez más cuando estás sacando el aire. Se va haciendo más y más grande. Llena toda la habitación y toca a las personas que están ahí. Sigue creciendo y llena la calle y la ciudad. Crece y crece y va llenando todo lo que te imagines, hasta llegar a países muy lejanos. Está tocando muchas personas, muchos animales, muchas cosas, árboles y montañas. Todos se sienten muy bien y tú también, muy tranquilo y con mucha alegría.» (Monserrat, 2014:46)

Luego abrimos los ojos y les preguntamos: ¿de qué color era el globo de cada uno? Comenzamos a escribir palabras que remitían a ese color. Las compartimos.

4

Retomamos las palabras escritas en el pizarrón y les pedimos que se ubicaran en grupos de dos o tres niños y crearan una historia que tomara en cuenta esas palabras de colores.

5

En otra instancia se realizó la puesta en común de los cuentos de colores, corrigiendo y orientando en la estructuración coherente y cohesiva. Focalizamos en la forma en que está escrito el diálogo en los distintos cuentos.

6

Compaginación e ilustración de los cuentos.

7

Lectura expresiva en el Día del Libro por diferentes clases de la escuela.

8

Trabajamos en la siguiente propuesta en CREA:

Luego de mirar el video del cuento1 sobre Kandinsky responde:

- ¿De qué color es el cuento de este video? ¿Por qué?

- ¿En qué consiste el arte abstracto de Kandinsky?

- ¿Qué es la sinestesia?

9

Buscamos imágenes de cuadros de Kandinsky, y con un pincel y pintura invisible jugamos a representar sus formas abstractas. Mientras un compañero movía el pincel, otro realizaba el sonido vocal del movimiento.

1 El sonido de los colores. Los colores y sonidos del arte abstracto de Kandinsky. En línea: https:// www.youtube.com/watch?v=-2qUxz7gs5