Milagros Blanc

Maestra directora rural. Tacuarembó

Este trabajo1 de corte cualitativo indaga sobre las prácticas de lectura literaria, que se llevan a cabo en las clases de primer grado de una escuela primaria perteneciente a un contexto social vulnerable. El relevamiento de datos se realizó a partir del análisis de documentos que las docentes pusieron a disposición: planificaciones, unidades didácticas, proyectos, propuestas aisladas y entrevistas semiestructuradas que se organizaron de forma individual.

Se propuso esta investigación de corte cualitativo que no tiene por finalidad establecer generalizaciones, pues para ello se debería abarcar un universo muy amplio. El trabajo de campo consistió en el estudio de caso de tres docentes de primer grado de una escuela del programa APRENDER2 . Los casos analizados no fueron considerados representativos de las prácticas del universo de maestros de primer grado, sino que aportaron información para comprender las decisiones didácticas tomadas por los docentes y enriquecer las prácticas del colectivo.

De acuerdo a lo observado en las planificaciones y a lo manifestado por las docentes, el abordaje de la lectura literaria fue organizado en función del tiempo de duración: proyectos, unidades didácticas y actividades aisladas. Los tres grupos de primer grado trabajaron coordinados con una planificación común a todo el nivel, compartieron dos proyectos anuales e idénticas unidades didácticas que cada docente adaptó, personalizó o ajustó de acuerdo a las características particulares de su grupo y propias de cada docente.

En cuanto a los dos proyectos anuales presentados, estaban vinculados a la lectura literaria con un fuerte componente de interdisciplinariedad, ya sea con las ciencias naturales –como en el caso del itinerario lector vinculado a los sapos como personajes centrales– o con las emociones y la convivencia, los valores y la resolución de conflictos –como en el caso del proyecto que trabajó la maestra comunitaria–. En ambos proyectos se trató de un trabajo pensado para todo el año con los tiempos bien pautados, donde se puede apreciar secuenciación y progresión temática.

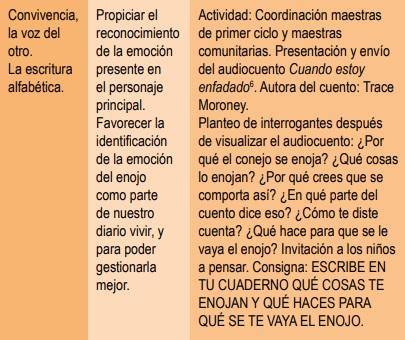

El proyecto anual vinculado al Programa Maestros Comunitarios (PMC) tuvo como eje central la convivencia a nivel institucional y familiar, lo vincular, las emociones y la resolución de conflictos, rescatando las experiencias positivas de aprendizaje y generando nuevos espacios e instancias que dieron lugar a experiencias exitosas de aprendizaje partiendo de actividades lúdicas o literarias. En este plan anual, la literatura no fue abordada como objeto de enseñanza, sino como recurso o herramienta para trabajar las situaciones de conflicto o el manejo de las emociones. No obstante, los cuentos trabajados en el marco de este proyecto de convivencia posibilitaron la enseñanza de la lectura.

Los siguientes documentos son recortes textuales (transcripciones) de las entrevistas realizadas, donde las maestras expresan la relación entre los proyectos y la forma en que surgió el itinerario de lectura. Tanto en este como en todos los siguientes, las entrevistas fueron transcritas textualmente, las voces de las maestras figuran como M y la voz de la entrevistadora como E.

M: –El itinerario de lectura sería una secuencia.

E: –¿Y para cuánto tiempo, más o menos estimado, lo pensaste?

M: –Ya lo estaría terminando, ahora estaría cerrando con el último que le agregué, Los Secretos de Abuelo Sapo.

E: –Y para esa selección, ¿cómo lo pensaste, qué criterios tuviste en cuenta?

M: –Por autor, tomé toda una colección del mismo autor3 y de la misma temática.

E: –Y hay otros...

M: –Sí, por el sapo y a partir del “Sapito Glo Glo Glo” que empezó en marzo.

E: –¿Por personaje?

M: – Sí, cuando llego con el CLEP 4 de primero, dijimos ta... los sapos... y fuimos directo a esos.

E: –¿Esos libros están en la escuela? No sé, no te pregunté al final, ¿la escuela tiene biblioteca?

M: –Son de biblioteca solidaria (BS), de la escuela, sí, pero no hay una biblioteca. (...)

E: –Es habitual que trabajes con el material de BS?

M: –Y... no... sí, todos los años trabajo con algún libro de BS, pero con itinerarios es la primera vez... He trabajado otros años con personajes viste, el año pasado fue con zorros, otro año fue con lobos... y voy trabajando diferentes cuentos y vemos como se transforma el personaje en diferentes cuentos... en este caso tomé un mismo autor, que tiene un mismo personaje y donde los amigos se mantienen en todos los libros, lo que cambia es que al personaje le van pasando diferentes cosas y va pasando por diferentes emociones...

(...)

E: –Cuando propones una instancia de lectura literaria, ¿qué es lo que más te interesa a vos trabajar a partir de ahí, en que contenidos focalizas más?

M: –A mí me interesa el mensaje, el trasfondo, ese mensaje que te deja, el miedo, o el compañerismo, o la amistad, los valores, eso es, me interesa reflexionar sobre los valores, aunque pueda trabajar las demás áreas, escritura, lectura, ciencias, pero sobre todo los valores…

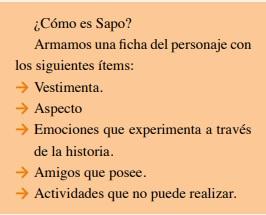

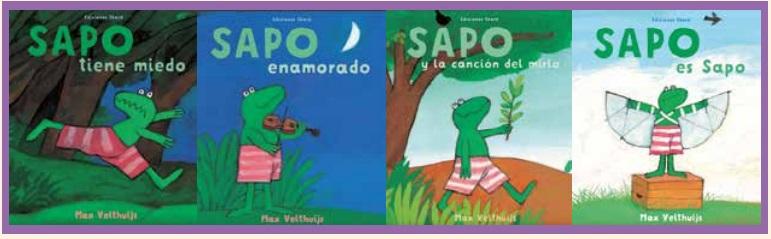

El otro proyecto anual al que se hace referencia en la entrevista es un itinerario lector: “Conociendo a Sapo”. En este caso, el eje central es una selección de cuentos que tienen un sapo como personaje común; no es siempre el mismo sapo, ni el mismo autor, pero dentro de la selección realizada aparece una colección de seis cuentos escritos e ilustrados por Max Velthuijs. Este proyecto tiene la particularidad de que involucra el Cuaderno para leer y escribir en primero, que contiene el poema “Sapito Glo Glo Glo”, un artículo de enciclopedia, adivinanzas y rimas sobre sapos. Este itinerario estuvo pensado desde lo literario y desde la enseñanza de la lectura a partir de una serie de cuentos de sapos, pero se entrelazó con el proyecto de convivencia y con el abordaje de las ciencias naturales. Aunque no está explícitamente escrito, se pone de manifiesto en las preguntas tentativas formuladas en la planificación del itinerario: ¿Qué emociones experimentan los personajes? ¿Cómo se sintió Sapo? ¿Qué emociones experimenta Sapo a través de la historia? De igual modo, en las planificaciones diarias, donde los desarrollos de las actividades son más detallados, se pudo ver que a partir de los cuentos se fueron entretejiendo redes de conocimiento en torno a los sapos, que no pasaron exclusivamente por lo literario o la enseñanza de la lectura, sino que se vincularon a las ciencias naturales, a ciencias sociales e incluso a matemática. El alumno de primer grado recibe dos libros a comienzos del año, el Cuaderno para leer y escribir en primero y el Cuaderno para hacer Matemática en Primero. En ambos, especialmente en el de lectura y de escritura, aparecen propuestas secuenciadas y abordadas de forma interdisciplinaria, partiendo de un cuento o de un poema. Esta forma de trabajo interdisciplinar también se vio reflejada en las planificaciones diarias de las docentes, un mismo tema o núcleo temático abordado desde las diferentes áreas.

Dentro del proyecto se observó la planificación de unidades didácticas. Estas unidades cumplen con iguales condiciones que los proyectos, redes de conceptos y contenidos nucleados en torno a un tema, con duración aproximada de un mes.

También se hizo mención a alguna actividad aislada que, de acuerdo a lo manifestado por las maestras en las entrevistas, respondía más a cuestiones emergentes o inquietudes puntuales de los niños, libros que traían de sus casas o “descubrimientos” en la valija viajera. La escuela no cuenta con una biblioteca como espacio ambientado, sino con una valija ambulante que contiene una colección de libros variados, no solo literatura infantil, que circula por las aulas cuando es requerida. De ahí tomaron el cuento Los Secretos de Abuelo Sapo de Keiko Kasza, con el que cerraban el itinerario de lectura.

A continuación se comparten fragmentos del itinerario de lectura propuesto por las docentes, donde se muestra la colección de cuentos del autor Max Velthuijs.

Como se dijo anteriormente, las actividades estuvieron pensadas alrededor de núcleos temáticos, por lo que es frecuente ver propuestas donde se abordan contenidos de más de un área. Las actividades de lectura literaria en forma “pura” se ven con menor frecuencia, pero si consideráramos todas las intervenciones en enseñanza de la lectura literaria se podría apreciar un abordaje que va en incremento a lo largo del año, al pasar de una o dos veces por semana a propuestas diarias. Es de destacar que debido a la pandemia, en el año 2021 hubo períodos de enseñanza totalmente virtual, otros períodos mixtos y, en el último tiempo, clases presenciales, lo que se vio reflejado en la frecuencia del abordaje de la enseñanza de la lectura y, muy especialmente, en el tipo de propuestas y de organización de la clase, ya que la mayoría de las clases virtuales no fueron sincrónicas sino grabadas, lo que limitó la interacción docente-alumno y entre pares. En el período virtual se aprecia la disminución de propuestas de enseñanza de lectura, con una frecuencia semanal de lectura, con recursos como los audiocuentos. También fue muy notorio el aumento de la frecuencia a medida que transcurría el año, y los niños avanzaban en su proceso de adquisición de la lengua escrita en la medida en que las actividades del niño por sí mismo comenzaban a hacerse regulares, con propuestas más ricas y potentes desde la lectura.

E: –Volviendo a lo que me decías hoy de los contenidos que no siempre son de lengua... yo estuve mirando y vi que son los contenidos que marca el programa.

M: –No, perdona que te corte, del programa no, yo uso los de las especificaciones docentes del CLEP y los del documento base de 20165 (una selección de logros mínimos requeridos de ANEP). Generalmente tomo los del CLEP, incluso los traslado a otras actividades... actividades que no son del cuaderno que las propongo yo y tomo como guía las secuencias del CLEP para armar otras.

Las docentes manifestaron que para sus planificaciones diarias han adoptado en cierta forma la modalidad de estos documentos oficiales que proponen objetivos de logro en escritura, ya que están diseñados para abordar los contenidos de forma recursiva, alternando lectura, escritura y oralidad, partiendo de un texto literario, donde las situaciones de lectura comienzan por parte del maestro y avanzan hacia propuestas de lecturas del niño por sí mismo. A continuación se presenta parte de la entrevista con una de las docentes que creía haber trabajado más la enseñanza de la lectura y luego, al mirar y leer críticamente su planificación, se dio cuenta de que no fue así.

M: –Uno en la clase hace cosas como automatizadas, como te decía hoy, lo haces sin darte cuenta (...) ahora nomás para mandarte las planificaciones, que me puse a mirar cuáles eran las actividades de lectura me di cuenta que hubo un mes que paaaahh... trabajé repoca lectura... y digo …trabajaba con sapos viste pero desde las ciencias... o desde el proyecto de comunitaria con las emociones... pero no desde la lengua... o peor me pasó mirando unas planificaciones de marzo, que las leía y digo esto no es lectura, tal vez habré leído algo pero no enseñé nada de lectura, no lo trabajé como se debe... y generalmente no nos ponemos a mirar para atrás... y cuando nos enfrentan a estas situaciones es que miramos... pensando en lo que hicimos y te das cuenta... de cosas que no has trabajado... contenidos que no has trabajado..

En las clases se vio claramente la influencia de las especificaciones docentes del Cuaderno para leer y escribir en primero en cuanto a los contenidos trabajados, los propósitos y las instancias de intercambio posteriores a la lectura.

Si bien las docentes manifestaron tomar como punto de partida los perfiles de egreso del Documento Base de Análisis Curricular y los objetivos propuestos en dicho documento, estos no se reflejan directamente en sus planes diarios dado que se trata de logros a largo plazo, pensados por ciclo. Partiendo de ellos como guía, cada maestra debe adecuar las propuestas de forma que se pueda focalizar en contenidos más específicos y objetivos a corto plazo, realizando una jerarquización. Al observar los planes diarios se aprecia que en la enseñanza de la lectura predominan las actividades de lectura inferencial, y de oralización de la lectura y comprensión global del texto. A modo de resumen se presenta una lista de los contenidos más trabajados, ordenados de acuerdo a la frecuentación con que se abordaron.

→ Inferencias.

→ Inferencias a partir de elementos icónicos y verbales.

→ Inferencias a partir de la información explícita.

→ Inferencias en la lectura de un libro de texto.

→ Inferencias a partir de elementos verbales.

→ Inferencias textuales: tema global del cuento.

→ Lectura inferencial del mensaje global del texto.

→ Inferencias a través de elementos textuales y paratextuales.

→ Inferencias en la lectura de un libro de texto (índices, capítulos).

→ Oralización de la lectura.

→ Oralización de la lectura: canción.

→ Oralización de la lectura: acróstico.

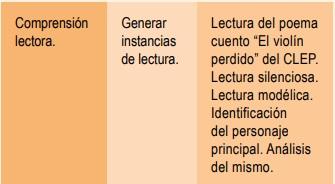

→ Comprensión lectora.

→ Comprensión global del texto.

→ Comprensión global del poema.

→ Memorización.

Como se puede ver, de acuerdo a las estrategias que describe Goodman (1996) predomina la lectura a partir de las inferencias, y en las actividades donde se trabajó con las portadas de los cuentos, en los poemas memorizados, en la resolución de situaciones planteadas en los cuentos, aparecieron propuestas de anticipación y predicción aunque no se explicitaron como tales.

La docente propuso de forma explícita trabajar a partir de las inferencias, pero en las instancias de lectura global, de anticipación y confrontación entre lo que los niños pensaron y lo que sucedió en la historia, y en la comprobación a través de la relectura, no son reconocidas por las docentes como situaciones de lectura. Esto nos hace pensar sobre lo no dicho en las planificaciones, muchas veces el registro escrito de la planificación del maestro no da cuenta de todo lo que en realidad se trabajó. El recorte conceptual, el contenido y los objetivos que aparecieron de forma explícita en las actividades no siempre nombran las redes conceptuales y estrategias que realmente se estimuló a poner en juego en el desarrollo de la lectura.

Con menor frecuencia se trabajaron otros contenidos que se vinculan directamente a la lectura literaria:

→ El relato oral en la trama de cuentos.

→ El cuento clásico tradicional.

→ La ampliación del reservorio lingüístico.

→ Los cuentos con un episodio.

→ Lectura de textos de tradición oral. Fluidez lectora.

→ Lectura expresiva de textos literarios.

→ Lectura de literatura.

Estos contenidos se expusieron muy pocas veces de manera explícita, aunque se trabajaron de forma frecuente de acuerdo a lo que se pudo observar en el desarrollo de las actividades. En la selección de cuentos vinculados al PMC donde se trabajaron las emociones, los contenidos explícitos mayoritariamente refieren a Construcción de Ciudadanía dentro del Área del Conocimiento Social, a la convivencia; pero en el desarrollo de las actividades se apreció un importante trabajo desde lo literario y la enseñanza de la lectura. Por ejemplo, al trabajar con el cuento Cuando estoy enfadado, los contenidos propuestos son del área mencionada y de escritura, aunque en el desarrollo, de acuerdo a las preguntas planteadas, se trabajó lectura literaria.

En la siguiente actividad virtual en cambio, también enmarcada en el PMC, se propuso trabajar desde la lengua y la lectura literaria, pero al observar las preguntas que planteó la docente de forma tentativa, se constató que estaban dirigidas a las emociones, a la convivencia, y no tanto a descubrir el vocabulario, a las formas de decir o a la trama del cuento.

Respecto a los objetivos, se aprecia la intencionalidad de la docente o lo que se pretendía lograr en cada actividad en relación con la enseñanza de la lengua, reconocimiento de palabras, estructura narrativa, desarrollo de estrategias, leer palabras a partir de la relación con la imagen, entre otras.

Mirando las planificaciones con las docentes en cuanto a los propósitos y contenidos que allí se plasmaron, con relación a lo que realmente sucedió en las aulas, y analizando los procesos de enseñanza, se puede ver que la planificación de cada docente como herramienta personal que ayuda a organizar y tomar decisiones no es un fiel reflejo de lo que realmente sucedió en el aula. Muchas veces, el plan diario carece de valor en sí mismo como documento de análisis a posteriori si no es analizado en el intercambio y la discusión con su autora, para que en ese diálogo de construcción se pueda comprender qué hizo, cómo lo hizo; en definitiva, que sucedió con la propuesta en el aula.

Respecto a las situaciones de enseñanza, predominaron las de lectura por parte del maestro cuando se trató de la lectura del cuento, y las de lectura por parte del niño en las actividades previas y posteriores a dicha lectura. De acuerdo a lo expuesto en el marco teórico, en el apartado que refiere a las situaciones de enseñanza, el niño lee por sí mismo aunque no lo haga de forma convencional: realizaron lectura de imagen, reconocieron títulos entre un conjunto de libros; estas son situaciones de lectura en las que el niño lee por sí mismo. Sin embargo, al conversar con las docentes, ellas manifestaban que las situaciones de lectura propuestas fueron mayoritariamente por parte de las maestras, porque los niños “aún no leen, convencionalmente”.

Aquí tenemos dos aspectos interesantes para pensar: por un lado, su concepción de lectura, que se analizará en la siguiente categoría; por otro lado, qué se entiende desde lo teórico por “lectura de los niños por sí mismos”.

E: –Y en lectura específicamente, las actividades que propones a partir de ese proyecto, ¿son actividades de lectura a través del maestro o lecturas del niño por sí mismo?

M: –A través del maestro, la mayoría, casi todas son a través del maestro, como que los vamos guiando, capaz que en alguna actividad concreta, por ejemplo, yo les digo vamos a descubrir alguna palabra que ustedes puedan leer solitos, entonces ellos ahí logran... pero siempre con la guía del maestro... y por ahí alguno logra.

(...)

E: –Y esas son las instancias, pocas, que vos me decías, pero que trabajas lectura por sí mismo.

M: –Sí viste, comparar palabras, las más largas, las más cortas, la letra que empieza, la que termina, eso lo hago siempre y lo hago con todo, con la fecha sobre todo... los días de la semana, MARTES, MIÉRCOLES, viste, ellos saben que empiezan con M, terminan igual, pero saben que miércoles es más largo. Con esto de los sapos, el otro día estaban leyendo y se presentó el problema si decía RANA, una nena me dice, ahí no puede decir rana, porque RANA es corta y me señaló en la cartelera donde decía rana, y esto es más largo, pero tiene las mismas letras, y tenía un dibujo de una rana, tiene que decir RANITA.

La maestra puso como ejemplo una actividad realizada y que, a su criterio, era de las pocas propuestas donde quien leyó fue el niño. En ese caso, la niña puso en juego muchos conocimientos adquiridos como la variable de cantidad de letras, la variedad en una palabra, reconoció letras, comparó sílabas y usó la imagen de la rana como apoyo para sustentar su hipótesis. De acuerdo a este relato, se puede pensar que la maestra considera que es una actividad de lectura porque involucra puntualmente el reconocimiento de letras, la correspondencia y la decodificación, da la impresión de que no considera lectura por parte del niño aquellas actividades que resultan a partir de las inferencias, la anticipación o la lectura de imágenes. Propuso actividades de lectura sobre la base de textos memorizados, como poesías, rimas y canciones; pero de acuerdo a lo manifestado, no las considera como lectura por parte del maestro, ni como lectura del niño por sí mismo. Esto puede deberse a no tener una definición clara de la diferencia entre los conceptos de lectura en ambas situaciones.

Esta maestra planificó y trabajó lectura a través del docente y lectura por sí mismos, pero al valorar las diferentes situaciones reconoce como lectores solo a quienes decodifican. No considera las anticipaciones y predicciones como actividad lectora, como parte del proceso de lectura en el avance del niño analfabeto hacia la alfabetización. Esto deja entrever un modelo de enseñanza de la lectura, o una concepción de lectura que contempla y mezcla aspectos de dos modelos o paradigmas.

E: –Y, por ejemplo, cuando trabajas con poemas o canciones, vi que hay del otoño, del cuerpo, alguna poesía para una fecha patria... ¿qué cosas trabajas ahí, desde la lectura, diferentes a las del cuento?

M: –Ah sí, claro, en forma guiada, siempre, pero viste ahí trabajamos las palabras que riman “fíjense que palabra rima con...”, “para que rimen, ¿cómo tienen que ser esas palabras?”, entonces ellos enseguida te dicen, claro yo lo escribo bien grande, con imprenta mayúscula, porque es la única que..., y vemos verso, estrofa... jugamos con los sonidos, buscamos otras palabras que puedan rimar con esa, armamos otras rimas o les cambiamos las palabras, como un juego siempre, reconociendo palabras. Pero cuesta, a los míos les cuesta mucho...

En la planificación diaria se puede apreciar que para cada cuento hubo actividades de lectura de los niños por sí mismos y de lectura por parte del docente, aunque las maestras no las reconozcan como tales.

Como conclusión final y a modo de reflexión personal, creo que los docentes de educación primaria, en general, sabemos del valor y de la importancia de la lectura literaria en la escuela, leemos cuentos, realizamos diversas propuestas de enseñanza de lectura a partir de ellos, nos ocupamos y nos preocupamos por todos los componentes que hacen a la adquisición de la lectura como parte de un proceso, pero aun así el Área del Conocimiento de Lenguas sigue arrojando resultados por debajo de lo esperado a nivel país. Se han implementado proyectos de lectura, como el Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE); de entrega de libros a las escuelas para enriquecer los proyectos, como Biblioteca Solidaria; la lectura de las especificaciones para el docente de los cuadernos para leer y escribir, donde se explicita un marco conceptual y un plan de trabajo definido, para unificar criterios en el abordaje de la lengua a nivel nacional. Aun con todos estos recursos, por algún motivo, los resultados no son los esperados. En las entrevistas, las docentes expresaron con cierta inquietud cómo, a partir del intercambio en el marco de esta investigación, descubrieron o pusieron luz sobre actividades y objetivos que estaban trabajando bien y no se habían dado cuenta, y sobre otras actividades que en realidad no fueron realizadas, aunque aparecen como contenidos los planes. Al enfrentarse a esta instancia de reflexión sobre sus propias prácticas, se detectaron aspectos que deberán profundizar y replanificar. Es probable que una buena parte de la solución al problema en torno a la enseñanza y al aprendizaje de la lectura radique en incrementar la formación docente permanente y las instancias de reflexión colectiva sobre las prácticas, tanto en los institutos de formación docente como en el área de formación permanente.

1- Se trata de una síntesis del Trabajo Final Integrador, elaborado en el marco de la Especialización en Escritura y Alfabetización. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.

2 - Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas

3- El itinerario de lectura planificado por las docentes incluye títulos de la colección Serie Sapo de Max Velthuijs, intercalando cuentos de otros autores que tienen a un sapo como protagonista; por ejemplo, Keiko Kasza.

4- Se hace referencia al Cuaderno para leer y escribir en primero (ANEP. CEIP, 2016a).

5- Se hace referencia al Documento Base de Análisis Curricular (ANEP. CEIP, 2016b).

6- En línea: https://www.youtube.com/watch?v=p5Q7qHRUcE8&t=2s

7- En línea: https://www.youtube.com/watch?v=WIsU5Ucp6i0