Analía Villamil

Maestra. Mercedes (Soriano).

Florencia Tabárez

Maestra. Mercedes (Soriano).

Mariana Méndez

Maestra. Mercedes (Soriano).

«...el progreso de la ciencia está fuertemente relacionado con la formulación de nuevas preguntas y con su potencialidad para generar nuevas explicaciones. De la misma forma que se afirma que una pregunta de investigación bien formulada es más de media investigación, una pregunta bien formulada por quien aprende es más de medio aprendizaje.»

Sanmartí y Márquez Bargalló (2012:28)

Al inicio del año recibimos el Cuaderno para Leer y Escribir en Primero (CLEP), a partir del cual comenzamos a planificar un Proyecto Interescolar que involucró a los grupos de Primer grado de tres escuelas distintas. Con el objetivo de avanzar en los procesos de lectura y escritura, iniciamos el trabajo con el primer capítulo “El sapito Glo Glo Glo”.

Este personaje generó curiosidad en los niños, quienes trajeron al aula diversas vivencias relacionadas con los sapos, empezaron a plantear inquietudes y curiosidades relacionadas con este animal.

Este camino que iniciamos en el Área del Conocimiento de Lenguas, nos abrió nuevas puertas y nuevos recorridos por hacer con los niños. De este modo nos enfrentamos a que poseían conocimientos adquiridos de la vida cotidiana, supersticiones, creencias, hipótesis explicativas que, en algunos casos, no se correspondían con las premisas de la Ciencia.

A partir del conocimiento de estas hipótesis, decidimos intervenir y planificar una secuencia en el Área del Conocimiento de la Naturaleza para desestabilizar estas ideas de los niños, problematizarlas, y así lograr reestructurarlas.

Con el Programa de Educación Inicial y Primaria y el Documento Base de Análisis Curricular como referencia, se seleccionaron los siguientes contenidos para abordar en el Área del Conocimiento de la Naturaleza en Primer grado:

- La importancia del agua para los seres vivos.

- Las adaptaciones de los animales.

- Las modalidades para la reproducción.

- Los tipos de reproducción ovulípara, ovípara y vivípara.

- Los anfibios. La metamorfosis.

Luego de un recorrido teórico del contenido, identificamos el concepto Adaptación como el concepto organizador. Por esto se tomó como punto de partida la siguiente definición, de la cual posteriormente se extrajeron dos atributos para trabajar en el aula:

«Las estructuras, los procesos fisiológicos o las conductas que ayudan a la supervivencia y a la reproducción en un ambiente específico se denominan adaptaciones. Casi todas las características que tanto admiramos en otras formas de vida, como las largas patas de los ciervos, las alas de las águilas y las majestuosas columnas de los troncos de las secoyas, son adaptaciones moldeadas por millones de años de mutación y selección natural.» (Audesirk, Audesirk y Byers, 2003:12-13).

De esta definición extrajimos dos atributos que hacen al concepto de adaptación:

- Capacidad de un organismo de sobrevivir en un determinado medio.

- Cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento, que permiten la supervivencia de la especie.

Bajo la consideración de que el conocimiento se construye, nuestro rol docente debe apuntar al planteo de situaciones que habiliten esa construcción en nuestros alumnos. Es por esto que iniciamos la secuencia a partir del planteo de una pregunta para indagar qué ideas tenían nuestros alumnos y, a partir de ellas, iniciar el trabajo: ¿Qué saben acerca de los sapos?

Según Dibarboure (2015), los alumnos cumplen un rol principal en el proceso de aprendizaje. Construyen su conocimiento a partir de lo que ya saben, aprenden a partir de su reestructuración.

Es necesario tener en cuenta las ideas de los niños ya que, en general, estas ideas difieren de las de la ciencia y suelen ser obstáculos para entender los fenómenos.

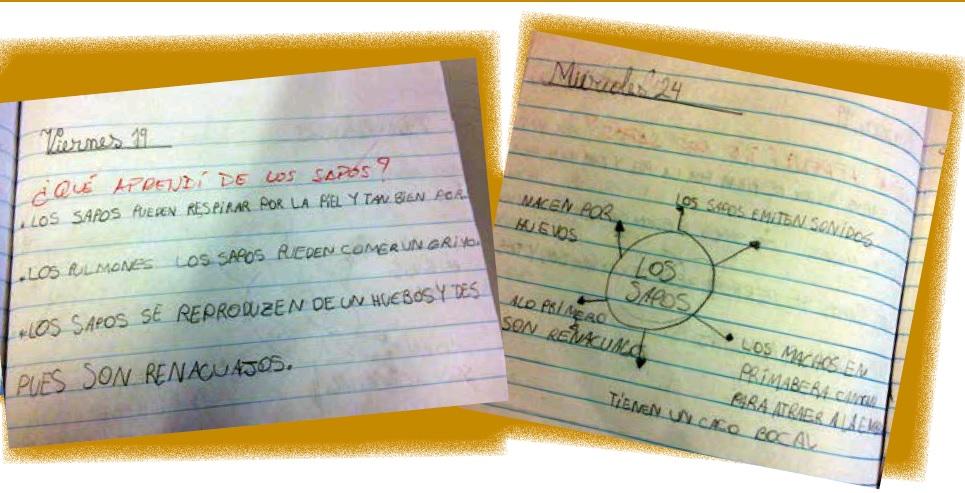

Nos encontramos con que los niños poseían variadas hipótesis explicativas, algunas de las cuales tomamos como punto de partida para nuestra secuencia: “los sapos viven en el agua y en la tierra”; “los sapos viven solo en el agua, si salen a la tierra se secan”; “primero son renacuajos”; “salen cuando llueve”; “se les inflan los cachetes”; “los sapos cantan”.

En este marco cobra relevancia el Modelo por Indagación.

«Furman (2016) afirma que este modelo “postula la importancia de involucrar a los niños en investigaciones y exploraciones acerca de los fenómenos de la naturaleza como modo de construir las bases del pensamiento científico, en tanto este enfoque didáctico va de la mano del modo en que espontáneamente comenzamos a explorar el mundo”...» (apud SEA, 2017:2)

En el desarrollo de esta secuencia nos propusimos que el niño aprendiera lo que la ciencia dice sobre el concepto de adaptación y lo que la ciencia hace para llegar a estos conocimientos.

«La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones, hacer preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es lo que ya se sabe, planear investigaciones, revisar lo que se sabe en función de la evidencia experimental, utilizar herramientas para reunir, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y comunicar los resultados. (National Research Council, 1996...)» (ibid., p. 3)

A partir de las ideas que poseían los niños acerca de sapos y ranas planteamos la siguiente pregunta investigable, ya que consideramos que todas ellas giran en torno a la adaptación que poseen estos seres vivos para la reproducción y la nutrición:

¿Por qué los sapos necesitan del agua para vivir?

Propusimos esta pregunta inicial por considerar que tiene carácter de investigable, en la medida en que se trata de una pregunta que no podía ser respondida de inmediato con lo que los niños sabían ni con información directa. De este modo, la búsqueda de respuestas desencadenó un camino similar al del quehacer científico.

La formulación de hipótesis a partir de la pregunta anterior constituyó un momento clave en el desarrollo de esta secuencia, pues a partir de estas surgieron nuevas preguntas, nuevas ideas, así como distintas formas para dar respuestas a estos nuevos planteos.

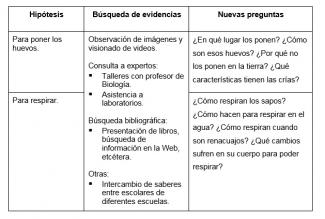

Algunas de las hipótesis fueron:

- Para poner los huevos.

- Para respirar.

- Para tomar agua.

- Porque les gusta nadar.

Estas hipótesis dieron lugar a nuevos trayectos, ya que si bien todas se relacionaban con la adaptación de los sapos y ranas al medio, cada una de ellas permitía focalizar en diferentes aspectos de la vida de estos animales.

Es así que se inició un nuevo recorrido de búsqueda de evidencias para confirmar o no la veracidad de estas respuestas dadas por los niños.

Las situaciones propuestas para buscar evidencias con la finalidad de construir nuevas ideas, fueron actividades que entre otras llevaron a los niños a observar láminas, leer textos, mirar videos, consultar a expertos.

Desde el punto de vista didáctico, las evidencias son importantes pero no son suficientes, es necesario interpelar las diversas fuentes de información e incorporar preguntas donde aparezcan los cómo y los por qué.

Una de las hipótesis planteadas por los niños fue que sapos y ranas necesitaban del agua porque es el lugar donde ponen sus huevos.

En este punto, lo importante para profundizar en el concepto de Adaptación era: ¿Por qué ponen sus huevos allí y no en otro lugar?

Iniciamos un camino indagatorio para descubrirlo y, pese a que el momento del año en que desarrollamos esta secuencia nos impidió realizar salidas de campo donde pudiéramos ver los fenómenos in situ, trajimos diversos recursos a la clase que nos permitieron analizarlos.

Primeramente se realizó el visionado de un video en el cual los niños pudieron ver donde realizan la puesta de huevos los sapos y las ranas. Habíamos confirmado la primera hipótesis: efectivamente estos animales necesitan del agua para la puesta de huevos.

Ahora debíamos averiguar por qué; para ello llevamos a la clase diversas imágenes de huevos de sapos y ranas.

La observación a través de imágenes tiene el mismo propósito que la observación directa: obtener datos, organizarlos e interpretarlos.

A partir de la observación indirecta se extrajeron diversas evidencias:

- Los huevos son como gelatina.

- Son transparentes.

- Son pequeños.

- Tienen un punto negro en su interior.

- Dentro están los renacuajos.

- Son distintos a huevos de otros animales (surge la comparación con los huevos de gallina que son más familiares para los niños).

- No tienen cáscara.

La observación y descripción minuciosa de los huevos posibilitó la elaboración de explicaciones respecto a por qué la puesta se hace en el agua. La comparación con otros huevos que tienen cáscara permitió la reflexión de los niños respecto a la importancia de esta para la protección del animal que se está gestando en su interior. Los huevos de sapos y ranas, al carecer de esta cáscara protectora, necesitan de otra forma de protección además de que, cuando nacen los renacuajos, su forma de vida es acuática.

A partir de la reflexión grupal, los alumnos arribaron a las siguientes explicaciones acerca de por qué sapos y ranas ponen sus huevos en el agua:

- “Necesitan del agua, porque no tienen cáscara que los proteja.”

- “Los sapos ponen los huevos en el agua, porque cuando nacen son renacuajos y necesitan de ella para vivir.”

Las docentes pensamos un camino inicial, pero fueron los niños quienes provocaron bifurcaciones que enriquecieron el recorrido hacia los aprendizajes.

En este camino, las docentes planificamos la enseñanza para favorecer la construcción de contenidos conceptuales y también metodológicos en Ciencias Naturales.

Por esta razón nos propusimos objetivos desde lo que la Ciencia dice, así como desde lo que la Ciencia hace para llegar al conocimiento. Es decir, nos interesaba que los niños aprendieran las diversas adaptaciones que poseen sapos y ranas al medio, pero también que indagaran y se plantearan preguntas, que buscaran y analizaran evidencias, que establecieran relaciones y compararan datos para arribar a posibles explicaciones.

Nuestra intención fue generar una actitud indagatoria en los alumnos. En Ciencias, lo esencial no es únicamente qué sabemos, sino cómo llegamos a saberlo. Es decir, importa el conocimiento, pero más aún el recorrido cognitivo para alcanzarlo.

Cada pregunta investigable que surgía, implicaba transitar trayectos similares a los de la Ciencia, buscar respuestas, interrogar fuentes, trabajar con otros con el fin de confrontar las hipótesis.

Las docentes tuvimos el desafío de trabajar con otros profesionales, quienes realizaron un importante aporte teórico para sustentar el abordaje de cada pregunta investigable.

El saber circuló entre los alumnos, los hogares y las diferentes instituciones. Se desarrollaron encuentros interescolares a través de videoconferencia, talleres con las familias, talleres con profesores de Biología, se asistió a laboratorios liceales, se realizaron salidas de campo con las familias, etcétera.

Muchas veces nos encontramos frente al desafío de abordar ciertos contenidos de Ciencias Naturales y aparecen situaciones tales como escaso conocimiento disciplinar e incertidumbre ante cuestiones pedagógicas y didácticas.

Por este motivo, los docentes debemos profundizar en aspectos teóricos y tomar postura frente a la enseñanza en esta área, ya que esto influye en la toma de decisiones y en los aprendizajes de los niños.

Al inicio de este camino nos preguntamos: ¿Qué ciencia queremos enseñar? Luego del desarrollo de esta secuencia podemos decir que queremos enseñar una Ciencia que problematice, que interpele, que interrogue a nuestros alumnos, queremos una Ciencia que le enseñe al niño a cuestionar y cuestionarse, que lo habilite a pensar, a explorar y a ser curioso.

ANEP. CEIP. República Oriental del Uruguay (2016): Documento Base de Análisis Curricular. Tercera Edición. En línea: http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/DocumentoFinalAnalisisCurricular_diciembre2016.pdf

ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008. En línea (Tercera edición, año 2013): http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf

AUDESIRK, Teresa; AUDESIRK, Gerald; BYERS, Bruce E. (2003): Biología. La vida en la tierra. México: Pearson Educación.

DIBARBOURE, María (2015): 2. Ciencias Naturales. Enseñar a leer en y para las ciencias naturales. Montevideo: Santillana Docentes. Serie Praxis.

DIBARBOURE, María; RODRÍGUEZ, Dinorah (coords.) (2013): Pensando en la enseñanza de las ciencias naturales. La pregunta investigable. Montevideo: Camus Ediciones.

SANMARTÍ, Neus; MÁRQUEZ BARGALLÓ, Conxita (2012): “Enseñar a plantear preguntas investigables” en Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales, Nº 70: Hacia la competencia científica (Enero, Febrero, Marzo), pp. 27-36. Barcelona: Ed. Graó. En línea: http://gent.uab.cat/conxitamarquez/sites/gent.uab.cat.conxitamarquez/files/Ense%C3%B1ar%20a%20plantear%20preguntas%20investigables.pdf

SEA (Sistema de Evaluación de Aprendizaje) (2017): “Modelo de enseñanza de la ciencia por indagación. Área Ciencias Naturales”. En línea: http://www.anep.edu.uy/sea/wp-content/uploads/2017/07/Analisis-de-CIENCIAS-Foco-1_-Formativas-2017.pdf