Claudia González

Maestra. Diploma Superior en Enseñanza de las Ciencias (FLACSO-Argentina). Integrante del Equipo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias Naturales, revista QUEHACER EDUCATIVO. Florida.

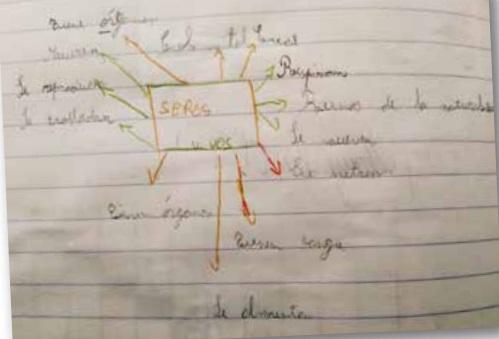

Se presenta la primera parte de un proyecto anual sobre el proceso de nutrición en el ser humano, que fue desarrollado en una clase multigrado de quince alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de una escuela rural de Florida.

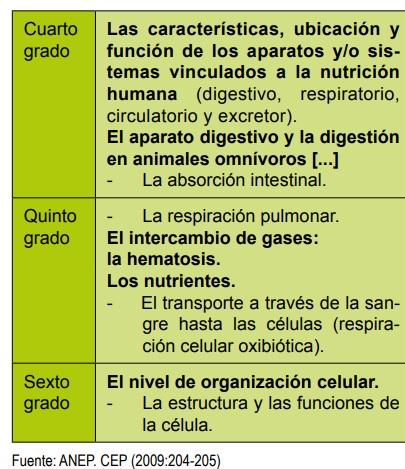

En el programa escolar vigente, el contenido aparece específicamente en cuarto grado y se profundiza en los grados siguientes.

En el Documento Base de Análisis Curricular, dentro del macroconcepto Sistemas vivos, el perfil de egreso de sexto grado establece lo siguiente para el concepto organizador Seres vivos - Nutrición:

«Identificar y elaborar criterios de clasificación para agrupar diferentes tipos de alimentos y nutrientes. Brindar explicaciones sobre las transformaciones fisicoquímicas de los alimentos, y el transporte de los nutrientes hacia la célula y de los desechos metabólicos hacia el exterior. Relacionar y comparar las funciones que desempeñan los aparatos y/o sistemas, en la nutrición.

Diseñar experimentos sencillos relacionados con la nutrición, en los que se controla al menos una variable.» (ANEP. CEIP, 2016:35)

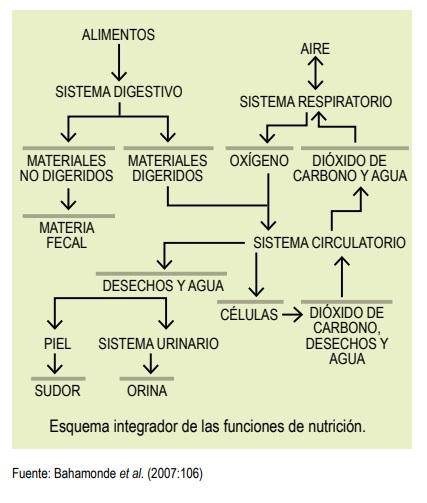

En este primer artículo se profundiza la secuencia centrada en el sistema digestivo. En próximas entregas se abordarán los otros sistemas involucrados en la nutrición humana: el circulatorio, el respiratorio y el excretor. Pero ¿qué es la nutrición?

«...la nutrición se reconoce como un proceso metabólico celular que requiere, en los organismos complejos pluricelulares, del funcionamiento coordinado de órganos y sistemas que garanticen la obtención de materia y energía en continua interacción bidireccional con el exterior del ser vivo, es decir, en el medio.» (Rivadulla-López, García-Barros y Martínez-Losada, 2016:56)

Pensamientos en voz altaAl comenzar el año, la idea era trabajar sobre el concepto de ser vivo para hacerlos avanzar, ya que una actividad de exploración había hecho evidente que el estereotipo seguía instalado. Al mostrarles una piedra y preguntarles si era un ser vivo o si formó parte de un ser vivo, la respuesta fue unánime: “no, es una piedra”. Al pedirles razones, explicaciones, aparecen las de siempre: “no se traslada, no crece, no respira, no come, no tiene ciclo vital...”. ¿Qué contenido elegir para que empezaran a pensar que los seres vivos están formados por células, que intercambian materia y energía con el medio que habitan? Desde la pandemia, los niños habían mostrado especial interés en el funcionamiento del cuerpo humano. Decidimos que quizás fuese un buen comienzo analizar la composición y la fisiología de su propio cuerpo, en especial el proceso de nutrición que requiere intercambio de materia y energía con el ambiente y se produce a nivel celular. Enfrentaríamos muchas dificultades, porque eran imprescindibles miradas macro y micro, enfoques químicos y físicos, análisis sistémicos..., todo un desafío. Pero contábamos a nuestro favor con la didáctica multigrado centrada en un proceso de enseñanza que admite espacios, tiempos, conocimientos e intervenciones docentes, que permiten desarrollar las capacidades de cada uno de los alumnos como protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje; el trabajo colaborativo posibilitaría que cada compañero funcionase como un facilitador de avances en el otro y en sí mismo. |

La secuencia de actividades comenzó con una indagación general sobre seres vivos, en una propuesta de trabajo grupal que consistía en tutorías conformadas por niños de los diferentes niveles, donde les pedimos que listasen animales que conocen, próximos a su entorno o no, pero situados en su ambiente. Analizamos y registramos: ¿Qué tienen en común estos animales para ser considerados seres vivos?

Durante el desarrollo de la propuesta quedó en evidencia que los alumnos consideran sinónimos los términos ‘alimentación’ y ‘nutrición’, pero no lo son. Mientras en la alimentación podemos intervenir voluntariamente, podemos educarnos, la nutrición es un proceso biológico. Entrábamos en la temática del proyecto.

[...]

Niño: –Los animales se alimentan distinto.

Niño: –Los animales se nutren con los recursos de su ambiente.

Maestra: –¿Qué diferencia hay entre se alimentan y se nutren?

Niño: –Es lo mismo alimentación y nutrición porque cuando nos alimentamos nos estamos nutriendo.

Niño: –Alimentación y nutrición tienen el mismo significado, nosotros decimos alimentación y los científicos lo llaman nutrición.

Maestra: –¿Solo los científicos utilizan el término nutrición?

Niño: –No sé.

Niño: –Las personas se nutren cuando hacen dieta para adelgazar.

Maestra: –¿Si pienso en “dieta adelgazante” entonces los animales no se nutren?

[...]

Este uso indistinto de ambos términos sería objeto de análisis y comienzo de diferenciación durante la secuencia.

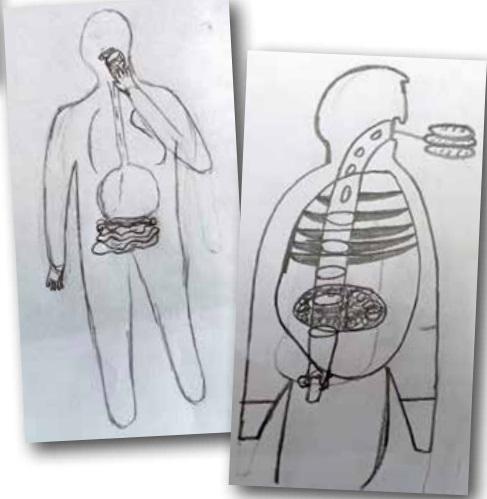

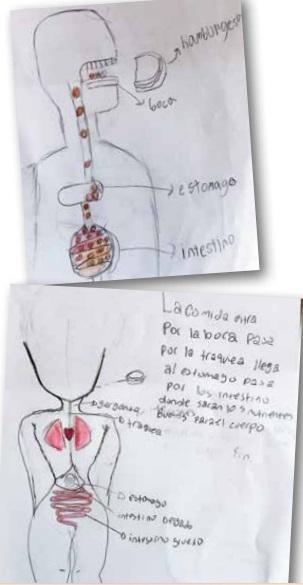

Les solicitamos que dibujaran una silueta del cuerpo humano con la siguiente consigna: “Completa la silueta de manera que en ella se represente el recorrido de una hamburguesa cuando comes y lo que sucede en ese tránsito”.

En general, dibujaron un tubo desde la boca al ano, en el que por su forma se podían identificar esófago, estómago e intestinos. No registraron otros órganos componentes del aparato digestivo. Mostraban dificultades en cuanto a la ubicación de los órganos, en especial del estómago, y a su tamaño relativo.

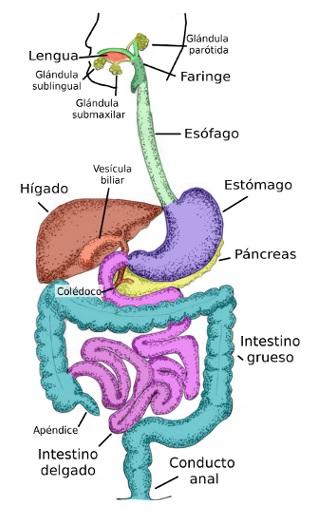

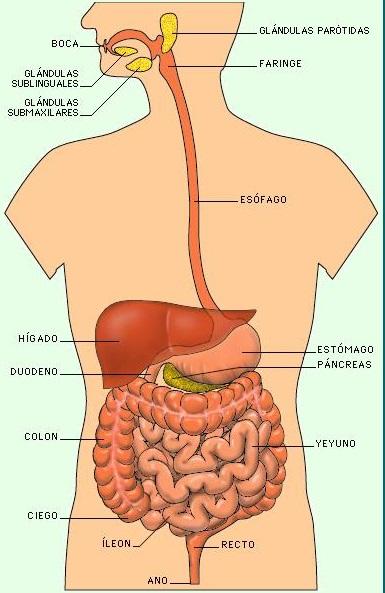

Como no contábamos con modelos tridimensionales, presentamos un esquema del aparato digestivo para comparar con lo que ellos habían dibujado, con lo que sabían; buscábamos que al confrontar mejorasen sus dibujos ya fuese completando los órganos o corrigiendo posiciones, y de esa forma avanzasen en la representación mental del aparato.

En cuanto al “dibujo” del alimento que recorría todo el tubo digestivo se aprecian modificaciones solo al masticar, predomina el alimento troceado, ¿digestión como proceso mecánico?

En un trabajo grupal volvimos a analizar los dibujos que habían realizado, pero centrándonos en lo que pensaban que sucedía con el alimento dentro de su cuerpo. Registramos las intervenciones en un papelógrafo:

- Hay que masticar bien para no atorarse.

- La comida “baja” por el esófago hasta el estómago.

- Lo que no sirve, se descarta en la orina y la materia fecal.

- Los ácidos del estómago rompen toda la comida en partes pequeñas.

- Lo que sirve queda en el aparato digestivo y lo que no sirve se va.

- Durante el recorrido la comida se rompe en partes sólidas más pequeñitas.

Pensamientos en voz altaEl análisis de los conocimientos previos que tenían sobre el sistema digestivo abría varias líneas de trabajo. A la indiferenciación entre alimentación y nutrición se agregaba el desconocimiento de la función de varios órganos del sistema digestivo, de las transformaciones que experimenta el alimento en ese recorrido y qué las ocasiona. El desconocimiento de la interacción con otros aparatos, la idea de alimentos que sirven y no sirven, completaban el panorama. Por otra parte era el momento de presentar el rol del sistema nervioso y empezar a pensar acerca de qué formaba esos órganos, de hacer entrar en escena a las células. Lo sistémico, lo micro, aspectos físicos y químicos, ¿cómo seguir?, ¿cómo plantear? Sin dudas, primero a partir de lo que sabían, de los indicios de lo que conocían o pensaban con relación al aparato digestivo y su funcionamiento. |

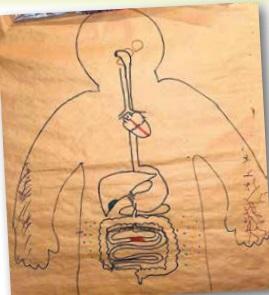

Volvimos sobre la estructura del aparato. Se les propuso hacer la silueta del cuerpo humano a escala natural y dibujar en ella los órganos.

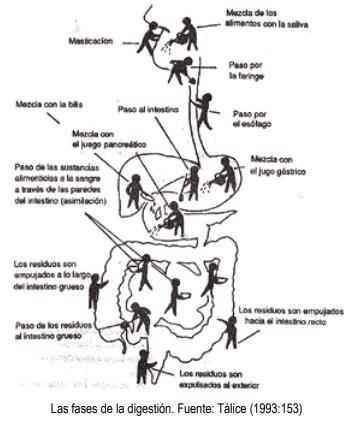

La siguiente actividad tuvo como propósito aproximarlos a la conceptualización del proceso digestivo, los órganos que intervienen y sus funciones. Los alumnos leyeron la imagen con las fases de la digestión y la compararon con sus producciones sobre las transformaciones que sufre la hamburguesa durante el proceso digestivo.

La analogía entre el trabajo del ser humano y las funciones e interrelaciones de los órganos del aparato digestivo les permitió a los alumnos confirmar conocimientos con relación a algunas fases de la digestión, a los órganos que intervienen y sus funciones.

Todo comienza en la boca

Retomamos el intercambio referente a la boca. Fuimos dialogando sobre las funciones de los dientes, la lengua y la saliva, aparecieron nuevas dudas. ¿A qué se debe que haya que masticar bien? ¿Cuál es la función de la saliva? ¿Solo humedecer la comida? ¿Solo ablandar? ¿Solo para que baje más rápido porque está más chica y húmeda? ¿Cómo lo averiguamos?

Socializamos que hay un líquido que sirve para detectar si un alimento tiene hidratos de carbono1 en especial el almidón, es un indicador de su presencia. Fuimos probándolo en alimentos que ellos sabían que lo contenían como la papa, los fideos, el arroz, el pan.

¿Habría alguna relación entre la acción de la saliva y los hidratos de carbono que componen algunos de los alimentos?

Realizamos la experiencia “Saliva útil” (Wiese, 2000:48).

Intervinimos para ayudar a analizar las variables y cuáles debían controlar. Resolvieron que cada uno iba a realizar la experiencia, usarían pan que masticarían muy bien cuidando de mezclar adecuadamente con la saliva. Usarían cuatro muestras: un trozo de pan y tres muestras del bolo. Pondrían una gota del indicador sobre el pan y otra sobre uno de los fragmentos del bolo, a los cinco minutos agregarían una gota sobre la segunda muestra del bolo y a los diez minutos otra sobre la última.

Como posible hipótesis plantearon que si la saliva “deshacía” los hidratos de carbono, cuanto más tiempo actuara menos habría y el color del indicador debía ser diferente.

Durante el proceso experimental se los observó controlando atentamente los minutos, porque si la saliva actuaba más tiempo podía desarmar más y debería variar el color al poner el indicador. Festejaban cuando eso sucedía. Esa era la función de la saliva.

Pensamientos en voz altaConsideramos que usar un indicador para “observar” cambios que no podíamos ver, proporcionaba suficiente evidencias. Decidimos no abordar qué tiene la saliva, o sea las enzimas –amilasa, maltasa– que aceleran las reacciones químicas desarmando el almidón en muchas moléculas de glucosa. Si bien hay imágenes aparentemente sencillas, se basan en la representación de la composición química de los compuestos, que no aportaría a la comprensión de los escolares. |

Fuera de control

Maestra: –Dejemos la boca. ¿Cómo sigue el recorrido del alimento?

Niño: –Tragamos y baja por el esófago.

Niño: –El alimento baja por todo el esófago porque la saliva es como un aceite que le permite bajar rápido.

Niño: –La boca empuja para que el alimento baje por el esófago.

Maestra: –¿Cómo baja?

Niño: –La boca le hace presión.

Maestra: –¿El alimento se cae?

Niño: –Baja por la gravedad.

Maestra: –¿Nunca comiste algo recostado o acostado?

Niño: –Yo sí.

Maestra: –¿Y?

Niño: –Baja igual.

Maestra: –¿Entonces?

Con el objetivo de comprender la peristalsis se les propone realizar la experiencia “Cómo avanza el alimento” (Wiese, 2000:52).

Reflexionamos sobre lo realizado y lo sucedido. ¿A qué se debió el movimiento del pan? Consideraron que el aceite y la fuerza del movimiento de las manos eran los que permitían su pasaje a través del globo en forma gradual.

Registramos lo que sabíamos hasta ese momento sobre la actividad que simulaba la peristalsis, las contracciones rítmicas y onduladas de los músculos que revisten en este caso el esófago, y que permiten el pasaje del alimento desde la boca al estómago.

Maestra: –Tengo una duda.

Niño: –¿Cuál mae?

Maestra: –Yo puedo hacer que mi boca mastique y puedo tragar la comida, pero no puedo mover el esófago para que baje. ¿Cómo hacen ustedes? (Risas)

Niño: –Yo tampoco.

Niño: –Se mueve solito cuando le llega la comida.

Maestra: –Sí, es involuntario ese movimiento. No depende de que yo o ustedes queramos moverlo. En realidad, el encargado de moverlo es el sistema nervioso.

Niño: –El cerebro.

Maestra: –Sí. Ya volveremos a saber de él.

Niño: –Tengo dos preguntas. ¿El estómago y el intestino también se mueven solos, no?

Maestra: –Sí, se encarga el sistema nervioso.

Niño: –¿Tienen algún líquido como tiene la boca, la saliva, para seguir desarmando la comida? Maestra: –¿Por qué piensas eso?

Niño: –Porque en la boca desarmamos los hidratos de carbono, pero ¿las proteínas y las grasas?

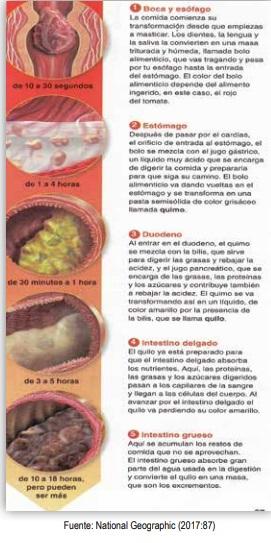

Necesitaban más información, profundizar respecto a qué sucedía en el recorrido, por lo que trabajamos un artículo de divulgación científica titulado “El largo viaje por el interior del cuerpo” (National Geographic, 2017:87); analizamos su contenido, los órganos que intervienen en la digestión y su función específica, el tiempo que nuestro organismo necesita aproximadamente para realizar el proceso.

Lo que sirve y lo que no sirve

Al comienzo, los niños decían que en el cuerpo queda lo que sirve de los alimentos y que en la materia fecal el cuerpo expulsa lo que no le sirve. Sus preguntas eran: ¿Cómo el aparato digestivo separa lo que “sirve” de lo que “no sirve”? ¿Qué es lo que “sirve”? ¿Dónde queda lo que le sirve? ¿Qué es lo que “no sirve”? En la lectura encontraron la respuesta: «El quilo ya está preparado para que el intestino delgado absorba los nutrientes. Aquí, las proteínas, las grasas y los azúcares digeridos pasan a los capilares de la sangre y llegan a las células del cuerpo» (ibid.).

Ahora podían responder que “lo que sirve”, los nutrientes, van a las células de todo el cuerpo; y lo no digerido, el resto del alimento, “lo que no sirve”, se elimina como heces.

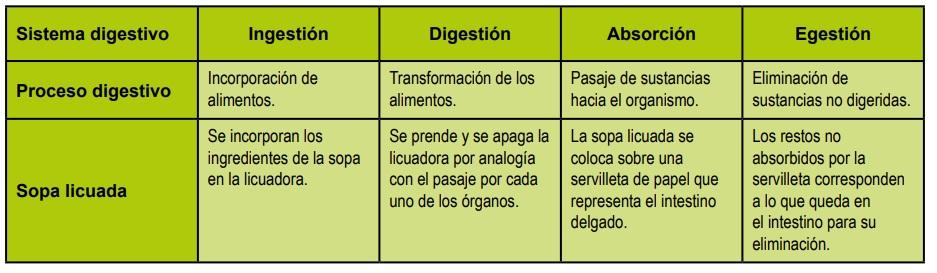

Para afirmar esta idea les planteamos una analogía entre la elaboración de una sopa licuada y el proceso digestivo. La sopa de verduras (alimento a digerir), el proceso de licuado (masticación, acción de la saliva, jugos estomacales y pancreáticos, bilis) y la servilleta (intestino delgado).

Realizamos una sopa en la cocina de la escuela con variadas verduras; al día siguiente procedimos a licuarla.

Se fueron estableciendo las relaciones y registrando en el cuaderno de clase.

Aún quedaba una pregunta: ¿Cómo pasan los nutrientes por el intestino delgado? A tal efecto se miró (sin audio) el video Absorción intestinal2 como simulador de lo que sucede en el intestino delgado. Pudieron observar como las moléculas de los distintos nutrientes eran absorbidas por los capilares presentes en el intestino delgado, comprendiendo cómo el intestino delgado separa los nutrientes del resto de las sustancias no digeridas.

Un cierre que abre puertas

Para finalizar esta secuencia, los alumnos elaboraron textos explicativos sobre el recorrido que realiza la comida desde la ingesta hasta su evacuación. En sus producciones se pueden observar avances en cuanto a la construcción del conocimiento, al comparar con sus registros iniciales sobre el camino de la hamburguesa.

La mayoría incluyó dos aspectos clave: el “desarmado” del alimento y su pasaje a través del intestino. Abrían una puerta para nuevos recorridos que los llevarían a comprender por qué la alimentación y la nutrición no son lo mismo, su compleja diferencia. ¿Cómo llegan estos nutrientes a las células? ¿Para qué son llevados allí? ¿Qué hacen las células con ellos?

Al compañero lector

Cerramos esta primera entrega, ya finalizado en clase el proyecto sobre la nutrición humana. Para nosotras fue un enorme desafío, tuvimos muchísimas dudas, pensamos, discutimos, estudiamos, reflexionamos, para poder decidir en cada instancia qué actividades realizar y cómo plantearlas. Muchas veces nos equivocamos y fue necesario rever. La complejidad y las características del proceso nutritivo nos exigieron distintas y oportunas intervenciones, seleccionar las imágenes más adecuadas, plantear las analogías más claras y potentes, ya que era imprescindible que los alumnos se apropiasen de cada problema y pensasen posibles soluciones, explicaciones; que fuesen partícipes activos de su propio proceso de aprendizaje. Pensamos que, al menos en parte, lo logramos.

- 1Debido al trabajo en el comedor con el análisis de los menús, los alumnos están familiarizados con los alimentos que contienen proteínas, hidratos de carbono y grasas.